Esta es la historia de la feminista de nacionalidad colombiana Catalina Ruíz Navarro, con la cual seguramente muchas de nosotras nos hemos sentido identificadas. En Marie Stopes te invitamos a conocerla y a seguir adelante con tu tipo de feminismo.

Mi abuela me matriculó en un curso de señoritas para que “aprendiera a caminar con gracia” y mis amigas insistían en hacerme el ‘make over’ mientras yo pensaba que para mostrar inteligencia era necesario apartarse de la feminidad.

Soy una mujer “femenina”. Esto se los digo a mis 33 años más allá de toda duda, pero no siempre fue tan claro para mí. Con mis primeras decisiones sobre mi estilo, creo que tendría 5 años, buscaba literalmente que me confundieran con un niño: pedía el pelo corto, odiaba el color rosa, los vestidos, y solo quería usar shorts y camiseta.

Aunque de muchas maneras yo era una niña con gustos “femeninos”, es decir, me encantaban las flores y llevarlas en la cabeza, las faldas amplias de seda del clóset de mi abuela y estaba obsesionada con pintarme los labios de rojo, también era “masculina”, es decir, era brusca, torpe, imprudente, hiperactiva, y sobre todo sentía un rechazo manifiesto por esa exigencia constante que todos me hacían de ser “como una señorita”.

Tenía dos razones para rebelarme: la primera era que los juegos “de niñas” eran aburridísimos, “jugar al té” con muñecas inertes no se comparaba con treparse a los árboles, algo que podía hacer con vestido (esos vestidos caros y femeninos que tenía que vigilar constantemente -y la mayoría de las veces sin éxito- para que no se mancharan).

La segunda era que la idea de que un día tendría que crecer y portarme “como una mujer” me parecía una condena, porque asociaba eso de ser mujer algo superfluo, cursi, y restrictivo. Debo admitir que era una idea extraña: contrastaba con los ejemplos de mujer que tenía más cercanos, mi mamá y mis abuelas eran asertivas, independientes, autónomas.

Pero la sociedad me había machacado esa misoginia sutil de manera tan persistente que llegué a pensar que todo lo femenino era indeseable. Por eso, en la adolescencia, cuando me decían “tú no eres como las otras chicas” yo me lo tomaba como un cumplido. Muy mal. En ese entonces yo no sabía que “ser como una chica” no tenía nada de malo.

Paradójicamente, al tiempo que la sociedad me decía que lo femenino era ridículo, me insistía en que “no verme femenina” era lo peor que me podía pasar. Si no me veía femenina, nadie me tomaría en cuenta “como una mujer”, es decir, mis posibilidades románticas estaban anuladas, ningún hombre me querría porque no me reconocería como una potencial pareja y las otras mujeres me mirarían con desdén.

Obvio que nadie me lo dijo así de claro, pero esa era la idea. Mi abuela me matriculó en un curso de señoritas para que “aprendiera a caminar con gracia” (sí, nos ponían libros en la cabeza) y mis amigas insistían en hacerme el “make over” que le habían hecho a Tai, el personaje de Brittany Murphy en Clueless, que era la película del momento.

La idea de que podía hacer esa transformación de la chica fea e inteligente a la chica guapa que todos admiran me la repetían a diario. Literal me decían “eres como el patito feo”. Alcanzar una estrella fue mi telenovela favorita de la infancia, y en la universidad la novela más popular era Betty la fea. Nadie nos decía que los tales makeovers son muy violentos, porque se basan en decirte que tienes que cambiar, porque como eres, estás mal.

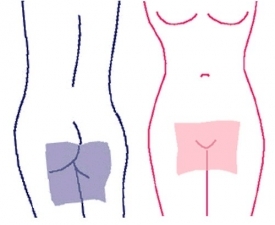

La mayoría de las mujeres crecemos entre estos dos mensajes adversos. Tienes que escoger entre ser “la fea” y ser “la bonita”. Si escoges “la fea” no tienes que seguir las reglas, pero es porque te sacan del juego. Si eres “la bonita” esto usualmente implica ejercer todo ese ritual de la feminidad. Un ritual que, hay que decirlo, es demorado y costoso. Hacerse la cera, maquillarse, cuidarse el pelo largo, usar un brassier de varilla que promete apuñalarte en cualquier momento, balancearte en tacones, pararte derecha.

No es fácil. Entiendo perfectamente si alguien no quiere someterse a todo eso (yo la mayoría de las veces ni quiero, ni tengo tiempo, ni me importa). Aunque también admito que, como muchas mujeres, encuentro un gran placer en todos estos rituales feminizantes, que le vi hacer a las mujeres de mi familia una y otra vez cuando era niña y que hoy, cuando los repito, me hacen sentir conectada con ellas.

Pero como la feminidad vive entre el elogio y el castigo, si te gustan “demasiado” estos rituales, si la gente se da cuenta de que le inviertes tiempo a tu apariencia, entonces dirán que eres banal, superflua, una mujer sin sustancia. Como resultado, las mujeres que quieren “mostrar sustancia” se ven obligadas a de-feminizarse.

Recuerdo, por ejemplo, que mis profesoras en la carrera de Filosofía eran casi todas de pelo corto, poco maquillaje, pantalón y camisa, jamás pintauñas. Para mostrar inteligencia es necesario apartarse de la feminidad. Es terrible, porque las mujeres nos vemos obligadas a escoger entre “la fea e inteligente” o la “bonita y tonta” entre Daphne y Vilma (de Scooby Doo) y difícilmente nos dejan existir en un rango entre las dos, o incluso, como ambas.

Este falso dilema hace parte de las sofisticadas formas que tiene el patriarcado para dominar los cuerpos de la mujeres. Y todos ayudamos a ejercer estas opresiones cada vez que juzgamos los cuerpos de otras personas o las criticamos por no ajustarse a la norma. ¿Qué nos importa si ella es femenina o no? Por eso el feminismo ha criticado enormemente a todas esas pautas sobre cómo debe ser “lo femenino” o cómo deben portarse “las señoritas”. El estilo personal debería jugar con estas dicotomías antes que someterse a ellas. Usualmente estas normas están permeadas de machismo, ¿por qué tengo que ajustar mi apariencia para gustarle a los hombres? Y fue por eso que las feministas de la segunda ola quemaron sus brassieres, dejaron los tacones y la depilación.

Aunque parece algo menor, esta sigue siendo una de las acciones históricas más transgresoras del feminismo. En la primera ola del feminismo mucha de la propaganda anti-sufragistas mostraba a las feministas como hombrunas y masculinizadas. Decirle a las mujeres que el feminismo “las hace menos femeninas” ha sido uno de las falacias más efectivas en contra del movimiento. Esto es porque a las mujeres nos meten desde muy niñas en la cabeza que si no somos femeninas no seremos amadas.

El feminismo se trata de que cada mujer (cada persona) pueda decidir sobre su cuerpo y decidir cómo se quiere ver. Se trata de vivir por fuera de esas dicotomías de ser fea o bonita, masculina o femenina, y de escoger el punto en donde uno quiere pararse en el mundo. Esto aplica también para los hombres, pues los rituales de la masculinidad son también opresores, aunque de otras maneras, y para quienes también se vale “ser femeninos”.

Yo he tomado la decisión hiper feminizar mi estilo personal. Esto es en parte porque soy nieta de una modista, mi performance personal de la feminidad es una especie de tributo a mi abuela, que me enseñó a entender la moda como una forma de lenguaje. Pero también lo hago como una pequeña pequeñísima subversión: esta es, que las mujeres en las profesiones “de intelectuales”, como la filosofía, somos juzgadas -de lejos- como tontas si nos vemos muy femeninas o vanidosas. Nos han hecho creer que si vas a ser intelectual tienes que rechazar tu cuerpo, cubrirlo, invisibilizarlo.

Las intelectuales no van en bikini a la playa, no señor. Y esto es porque -y no puedo decirles cuántas veces he escuchado- si quieres que “te respeten intelectualmente”, que no te objeticen, lo mejor es que no muestres piel. Y se fijan como otra vez la culpa de la objetización está en las mujeres y no en quienes creen que por tener piel o cuerpo de mujer somos material objetizable. En inglés hay una palabra para esto: slut shaming (que a mi me gusta traducir al español como “putiavergonzar”) y es una manera en que la sociedad controla a las mujeres.

No hay una manera correcta para vestirse ni un “estilo feminista”. O bueno, estilo feminista es aquel que cada persona elige para afirmar su identidad de manera independiente a las expectativas de los demás. Pero ojo, esto de elegir cómo queremos ser no es tan fácil como parece. Llevamos años y años de que nos digan cómo debemos ser, así que es difícil saber si me depilo las piernas por la convención social o porque me gusta la suavidad de la piel después de la cuchilla, o porque la sociedad me ha enseñado que me debe gustar la suavidad y así hasta el infinito. Pero está bien, se vale vivir con la contradicción.

Quizás nuestra generación no va a poder deslindar sus decisiones de estilo de lo que espera el patriarcado pero sí podemos hacer dos cosas: tratar de complacernos a nosotras mismas, antes que a nadie, (y esto no solo aplica a nuestra apariencia); y dejar de juzgar las decisiones de estilo las demás. Y no solo eso, celebrar a las más valientes que son las escogen salirse de la norma. Porque todas las Lady Gaga, Ellen De Generis, Coco Channel, Frida Kahlo, Gabourey Sidibe, Iris Apfel, Laverne Cox, todas las mujeres que con su estilo y sus cuerpos desafían el deber ser del sistema binario feminidad-masculinidad, nos liberan a todas y amplían el espectro de maneras en las que, desde el estilo, podemos hablar de lo que significa ser mujer.

Con información de Univisión.